李一氓书淮阴八十二烈士陵园楹联考述

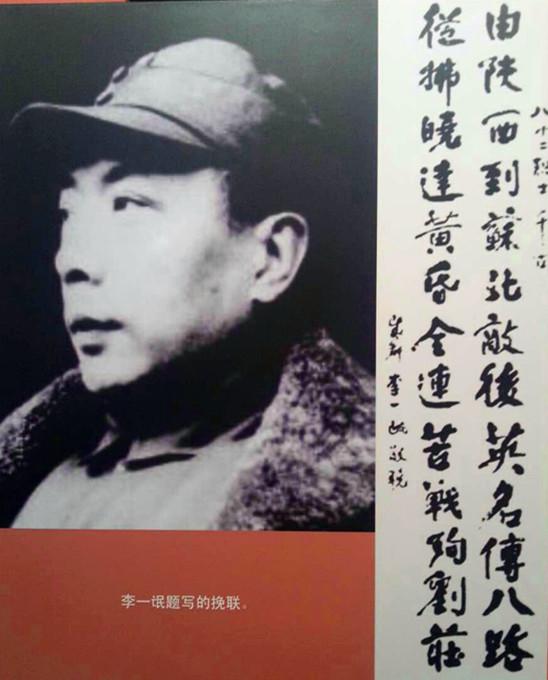

刘老庄82烈士陵园,这是峥嵘岁月留给淮阴大地的一处红色记忆。峥嵘岁月,戎马倥偬,淮海大地留下多少英雄壮举激励后人。烈士陵园大门两侧,是李一氓撰写的为新四军将士英勇抗敌之壮举饱含深情的楹联:“由陕西到苏北,敌后英名传八路;从拂晓达黄昏,全连苦战殉刘庄。”这是1946年3月李一氓为纪念八十二烈士殉难三周年悲愤之情激越而奋笔挥毫所撰之联。关于这幅饱含深情的挽联还有着一段鲜为 人知的尘封往事。

人知的尘封往事。

七十二年前的民国32年(1943年)3月18日凌晨,新四军第3师第7旅第19团2营4连82名勇士,在淮阴县以北刘老庄遭遇向淮海地区撤退途中继续“扫荡”的日寇第17师团步骑兵千余人合击,陷入重围。在团主力已跳出敌包围圈的情况下,在拂晓的苏北平原战场,全连指战员浴血奋战,与日寇激战竟日,终因弹药耗尽、寡不敌众,全部壮烈殉国。“刺刀痛饮倭奴血,侠骨长眠刘老庄。”烈士英魂铸就铁军精神代代相传。朱德总司令在《八路军新四军的英雄主义》一文中高度赞扬了八十二勇士的英雄壮举:“全连八十二人全部壮烈殉国的淮北刘老庄战斗……无一不是我军指战员英雄主义的最高表现。”新四军代军长陈毅亦题词:“烈士们殉国牺牲之忠勇精神,固可以垂式范而励来兹。”

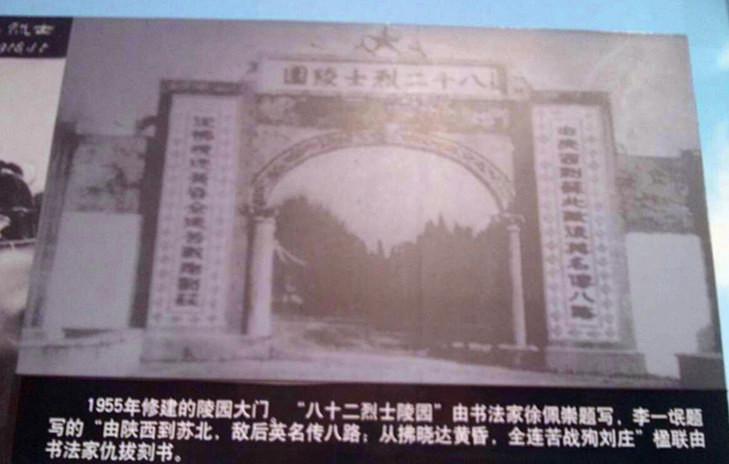

据原淮阴县委书记李广涛撰文回忆,民国34年(1945年),抗战胜利后,当地成千上万的老百姓组织了一支庞大的建筑队伍,将敌伪在乡下建筑的碉堡全部拆毁,用其砖瓦木材,运到刘老庄后面,在烈士牺牲的地方,建起一座陵园。陵园大门为三孔牌楼式,其上书“八十二烈士陵园”七个大字。大门两侧为李一氓所题写的楹联“由陕西到苏北,敌后英名传八路;从拂晓达黄昏,全连苦战殉刘庄。”而大门外侧门柱上的挽联即为时任中共淮阴县委书记的李霁民先生书写,其内容为:“八十二烈士慷慨尽捐躯,抗战史中添血泪;刘老庄苦斗敌寇亦束手,共产党内多英雄。”

令人无比愤慨的是,民国36年(1947年),烈士墓遭国民党军张雪中部(65师187旅一个连)破坏,激起淮阴人民和八十二烈士生前部队新四军将士的无比愤怒,群情激奋,誓将雪耻。民国37年(1948年)12月淮阴城二次解放。

鲜为人知的是,今天当人们走近刘老庄八十二烈士陵园时看到陵园大门口两侧的楹联并不是李一氓本人墨迹。因刘老庄八十二烈士陵园曾数度重修,陵园大门两侧楹联书丹者亦曾有所更替。解放后,1955年淮阴县政府再次重新修建八十二烈士墓及陵园大门时,原李一氓所撰楹联改由书法家仇拔所书刻在陵园大门两侧。这就是我们今天所见陵园大门规制之雏形。

那么,这一段难忘岁月中又蕴藏着哪些尘封的历史呢?为何曾经身为淮海行署主任、苏皖边区政府主席的李一氓亲自为八十二烈士撰写的挽联却在1955年重修陵园时未能采用其原来的墨迹呢?

为此笔者先后查阅了《淮阴县志》、《淮安市淮阴区军事志》、《军事大辞典》等关于刘老庄烈士的文字记载,所著此段皆未见其详。那么当年到底都发生了什么情况?又是什么原因使得原本由李一氓撰写楹联原迹改由他人书丹呢?带着这样的问题笔者赴苏皖边区政府旧址纪念馆资料室查寻资料,并专程走访淮安党史专家朱爱民先生,刘老庄八十二烈士陵园纪念馆所有展板文字皆出自先生之手。在与其访谈近两个小时的过程中,他紧紧围绕李一氓在淮阴这个主题从党史研究的角度,为我讲述着他知道的那些细节和对这个问题的分析。经过访谈交流对这个问题现在慨括起来当从这么几个方面来探寻历史真相。“一是刘老庄陵园没有李一氓的书法原迹,未能及时与一氓同志取得联系。当时没钱,不能出差,因为当年的经济条件不可与今天相比;二,当时的县领导与李一氓并不熟悉;三,淮盐军史地位下降;四,建国后纪律趋严,一般领导都不轻易题字;五,那个年代

不像现在,书法艺术纯靠功力,谁写谁题都一样。”最后归结为一条:“总之,不管什么原因,当时淮阴县政府与李一氓没联系上这个是一定的。”回去的路上我百思不得其解,与淮阴感情深厚的一氓老怎么就“联系不上”了呢?

笔者又查阅南京出版社《李一氓在淮阴》亦无线索。终于,在中华书局版《李一氓纪念文集》与中共党史版《李一氓纪念文集》中初见端倪。笔者查到一篇由原《文艺报》副总编、编审及在《人民文学》供职多年的吴泰昌先生撰写的《难忘一氓老》纪念文章,文中所记的一段文字很有价值,或可给出答案。现考述如下,其关键词指向一个特殊的年份:1955年。

吴老在该文中写到:“1978年他送我一首用钢笔抄写的《无题》诗,短短四句:‘电闪雷鸣五十春,空弹瑶瑟韵难成。湘灵已自无消息,何处相寻倩女魂。’一氓之作不少是不想发表的,特别是诗,多是在朋友间抄写流传。过了一阵他突然叫我将这首《无题》诗,在上海找家报纸发表。”又“1985年他在整理自己诗词集《击楫集》时,才补记这首无题诗是为潘汉年同志所作。一氓同志与潘汉年同志是老朋友好朋友是公开的,1955年突发的‘潘杨事件’还牵连着他……” 民国30年(1941年)历经“皖南事变”艰难突围后,李一氓辗转途径香港时就是潘汉年一路陪同他潜回上海,得以继续开展地下革命斗争。另据《潘汉年传奇》一书记载:“潘汉年与李一氓、刘晓,都是战友加知交。潘与李,曾数度战斗在一起;国民革命军南昌军营、上海的文坛、中央特科、中央苏区、长征途中,都有他们共同活动的足迹。潘与刘,他们在上海地下斗争的艰险岁月里,总是互相支援,密切配合,留下了一段段佳话。上述两首诗,均为潘汉年与他们再次相会于淮南根据地之后,又再次分别时而作。其字里行间流露出来的依依惜别之情,令人感动。”患难见真情!艰苦岁月,危难时刻,李一氓与潘汉年结下极其深厚的革命情谊。

据《淮阴县志》记载,民国35年(1946年)1月,淮阴县政府根据苏皖边区政府主席李一氓之令对八十二烈士墓进行重建并于当年3月竣工;1955年淮阴县政府对八十二烈士陵园进行重建。另,在《刘老庄连》一书的图版照片中,那张二营四连政治指导员李云鹏父亲李梦祥与淮阴县各界代表在刘老庄烈士陵园门前留影的照片引起我的注意。照片日期是1955年3月14日,在这张拍于60年前的照片中,依稀可见陵园大门楹联字迹仍为李一氓同志颜体楷书原迹。而大门牌楼上的横牌已经破损剥落,“陵园”二字已缺失,确有修建之必要。就是这次重新修建,陵园大门楹联已改为仇拔隶体刻书。同在1955年,还发生了一件足以影响新中国历史的事件:“潘杨事件”。3月15日潘汉年以上海市副市长、市委副书记的身份乘车北上参加党的全国代表会议。而这次北京之行正是其27年冤案的开始。4月3日潘汉年在北京饭店被公安部长罗瑞卿宣布正式逮捕审查。“潘杨事件”是由高岗饶漱石事件牵连而引发的冤案,直到1982年潘汉年才得以平反昭雪。因为潘汉年是被秘密逮捕的,所以其亲友甚至以为他又去执行什么特殊任务了。一氓老对潘汉年案一直高度关注,并坚信其对党的忠贞和清白。

而作为与潘汉年有至深友情的李一氓正是在这个时候被列为审查对象的。吴泰昌先生在《难忘一氓老》文中写到,“当年(1955年)一氓老正在世界和平理事会书记处任中国书记,正要返回维也纳时,突然通知他不要走。过了几个月,有一天总理请他吃饭,饭桌上叫他即刻返回维也纳。一氓同志事后说,原来,这几个月是在审查他。”

至此笔者终于理清这段复杂、特殊而几乎不为人熟知的历史。同时也为解开李一氓书八十二烈士陵园大门楹联“神秘消失”提供了一个新的视点和注解。在1955年这个“新中国第一冤案”发生的特别年代,受“潘杨事件”牵连而被审查数月的李一氓,淮阴县委县政府无论如何也不可能与他取得联系的。其次,受当时政治气候和政治环境的所限,淮阴县委县政府在重建烈士陵园时未能选用一氓老撰联的书法原迹就不难理解了。毕竟当时他正在接受潘杨事件审查,大环境不允许。且刚刚经受审查的李一氓已在总理的安排下匆匆踏上赴维也纳的履职行程。而刘老庄八十二烈士陵园大门两侧改由涟水书法家仇拔书刻的隶书楹联自那时起也默默见证着这一段尘封多年的历史。

淮安市清河区书法家协会 王宏兵

2015年3月8日

一审:南宇墨 二审:陈晓波

三审:石明闯