李一氓书《淮阴八十二烈士墓碑记》考释

淮阴刘老庄82烈士陵园内有一座八角碑亭,碑亭内树立一块82烈士碑,碑之正面为陈书同所题写“八十二烈士碑”六个端庄雄浑的隶书大字。碑另一面镌刻着当年苏皖边区政府主席李一氓所撰书的《淮阴八十二烈士墓碑记》。碑文记述着72年前那场“惊天地、泣鬼神”的刘老庄战斗。《淮阴八十二烈士墓碑记》以散文化的笔法,饱满激越的情怀,同仇敌忾的气势,真实地记载着烽火岁月中那一段淮海大地抗战历史。新四军3师7旅19团2营4连82位勇士的英雄主义壮举永远铭刻在这块纪念碑上,也将永远铭刻在共和国飘扬的战旗上。

新四军第3师第7旅第19团是一支有着光荣传统和光辉战史的部队,其原脉为八一南昌起义时朱德带出来的国民革命军教导团(驻扎南昌的国民革命军第五方面军第三军教导团);到中央苏区后改为红四军10师28团,长征时期红一军团2师4团,抗战初期改编为八路军第115师第343旅第685团第1营,1938年东进山东后编为苏鲁豫支队第1大队;1940年南下东进时编为第5纵队第1支队第1团;之后编为新四军第3师第7旅第19团。从打响反对国民党反动派第一枪的南昌起义到八年抗战,烽火岁月,长城内外,都留下其顽强战斗的足迹和英雄主义精神。

关于这块纪念碑碑文的前世今生还有着一段引人关注的历史,那就是为什么李一氓在撰写八十二烈士碑碑文多年之后又对其进行修改?修改的主要内容有哪些?其中又蕴含着怎样的历史真相呢?

1946年3月,在刘老庄战斗三周年之际,根据苏皖边区政府之令,历时两个月修建的刘老庄八十二烈士陵园建成,并且李一氓还为此撰写《淮阴八十二烈士墓碑志》,以祭奠烈士英勇殉国之壮举。然而就在同年3月,内战阴云再起,风云突变,国民党当局背信弃义擅自

刘老庄烈士陵园碑亭内的八十二烈士碑

撕毁《国共停战协议》,不断在苏中地区挑起军事冲突。是年6月全面内战爆发,苏皖解放区形势更为严峻。到1946年9月两淮局势陡然紧张,根据上级指示李一氓率苏皖边区政府机关撤出淮阴,向北转移。

1947年5月,国民党军第65师一部携五里庄“还乡团”一百余人倒施逆行,公然毁坏82烈士陵园,拆毁四角台阁、纪念碑亭、数间纪念堂并毁坏烈士墓,激起淮阴人民及新四军将士的无比愤慨。1948年12月淮阴城第二次解放,对陵园进行维修。后于1955年又对烈士陵园进行重建,今天,刘老庄烈士陵园碑亭内留存的这块“八十二烈士碑”还依然保存着当年的历史风貌。

时隔四十多年后,一氓老对原碑碑文进行校订修改。据《江苏省明清以来档案精品选》记载,1990年5月26日,淮阴县委副书记李忠善、县人大常委会主任王宝善、县志办主任周立诚等三位同志曾就此碑记内容特地拜访氓公。氓公以对历史负责的态度认真严肃地说道:“原碑在1946年国民党进攻淮阴时被他们打烂了。后立的这个碑不知是谁搞的,出现了这么几处错误,早该改正。”接着氓公就戴上眼镜、拿起笔逐字逐句地进行校正。

李一氓《淮阴82烈士墓碑记》修改稿

那么,1991年江苏人民出版社出版《江苏县邑风物志·淮阴》刊载的这篇《淮阴八十二烈士墓碑记》与氓公原稿到底有哪些不同?一氓老87岁高龄时对原碑文做出修改之处又蕴含着怎样的历史真相呢?

由李一氓撰书的《淮阴八十二烈士墓碑记》是一篇感情充沛的散文体碑记,颜体楷书,笔力饱满,浑厚凝重,当年曾入选中学语文教材。因时局突变,内战爆发,国民党军进攻我苏皖边区,原82烈士墓被毁。笔者查阅氓公修改后选入丛书的碑文与原碑碑文进行对照,其主要修改有三处:其一为纪年形式由民国纪年改为公元纪年,即:开篇“三十二年”改为“1943年”,落款 “中华民国三十五年”改为“1946年”;其二为“从淮阴城开出一支国际强盗的队伍----日寇”句,将“队伍”二字改为“军队”;其三,选文将原碑日军番号由“六十五师团”改为“十七师团”。另有个别字句及标点亦作修改。如“他们凭了什么有这样一股不挠、不屈、不止的抵抗力量呢?”;“……已经长起一个方圆几里嫩黄的柳围。”……一氓老对历史负责的态度和严谨的作风令人钦佩。此后,笔者在《江苏省明清以来档案精品选•淮安卷》一书中查得一份由淮安市淮阴区档案馆保存的弥足珍贵的档案资料,即1990年5月一氓老修改稿影印资料。并专程前往淮阴区档案馆查阅到该原件。氓公一笔一划、一字一句的修改如此清晰地呈现眼前,同时也真实地记录下这一段鲜为人知、感人心怀的历史。

收录《82烈士墓碑记》修改稿的档案出版物

关于碑记纪年,在抗战时期及至新中国建立之前的解放战争时期,碑文纪年应为民国纪年。按党史研究、档案及志书编纂的通行做法,解放前沿用民国纪年,1949年10月之后始用公元纪年。改公元纪年一是更符合现代人的阅读习惯,读者可一目了然;二,这也是国际通行的纪年方法;其二,将原碑文中 “队伍”改为“军队”,词性发生了变化,与“强盗”、“日寇”连用,词性准确而爱憎分明。日本侵略者为寇,为盗,其侵略中国之罪行罄竹难书。碑文此处改动更具有针对性,更具倾向性,亦更能激起因日寇暴行而生发的鲜明而强烈的全民族抗战正义感。此外,选文中对碑文最主要的改动是将“六十五师团”改为“十七师团”,这是经过史料考证得来的,是有详实的历史资料来印证的。

刘老庄战斗中的日军到底是一支什么番号的部队?这从几方面综合考证,其主力应为日军第17师团一部。1943年3月,该部日寇从淮海区向北撤退途中沿途继续“扫荡”,以求寻歼新四军主力。新四军第3师第7旅第19团在接到陈毅代军长命令后,迅速集结淮涟地区部队向山子头进发。当时情况十分危急,19团2营4连因连日激战,十分疲惫,未能及时赶到集结地。3月18日晨一场与日寇的遭遇战打响了……

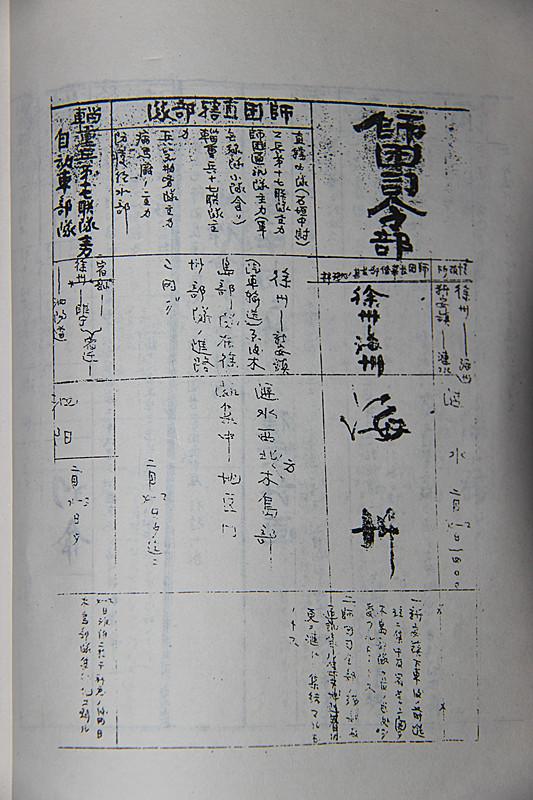

新四军3师7旅缴获的日军作战计划

这支日寇部队主力其番号系日军第17师团所部,这从淮阴县党史专家孙大文先生的《关于刘老庄战斗史实的考证》一文中已经有了较为详尽的论述。其主要引述自《抗日战争时期的侵华日军》一书。主要论据如下:第一,1941年12月至1943年4月,侵华日军第17师团隶属于中国派遣军第13军战斗序列,师团驻地徐州,主要担负徐海地区警备任务。

《抗日战争时期的侵华日军》书影

1943年5月1日调归华北方面军指挥。而日军第65师团是1943年5月1日由原独立第13旅团为基干加上补充的新兵组建的,接替第17师团担任徐海地区的警备任务;第二,据《抗日战争时期的侵华日军》记载:“集结于淮涟境内的日军均系第17师团所部。”;第三,1943年春新四军司令部关于《盐埠区饭“扫荡”战役》总结中对敌兵力分析判断中写道“参加扫荡部队:十七师团、十五师团,十二旅团,三十五师团。”其中未见六十五师团。

对此,笔者在对资料时进行梳理时,还从《苏北抗日根据地纪事》一书中查得一份重要史料,可供参考。这份名为“缴获日寇侵华派遣军第十七师团一九四三年春季‘扫荡’盐埠区二O号作战计划”的资料共六页,为原新四军3师7旅参谋长黄炜华1986年1月27日提供于北京。该书记载如下:

“这份资料系新四军三师七旅,在1943年春反“扫荡”战斗中,于阜宁县何家坞与日寇平岛部队遭遇,曾活捉其大队长,后其骑兵部队冲击,将其大队长抢回,但其副大队长率骑兵向我冲击中被我侦察排击毙。敌大队长身上所带的命令、扫荡计划则由我缴获并立即呈送三师师部。

原新四军三师七旅参谋长 黄炜华

一九八六年一月二十七日于北京。”

据该缴获日军作战计划资料之 “第二O号甲第一号”计划中明确记载日军部队番号为第十七师团“步兵第五十三联队”与“步兵第五十四联队”,分别为木岛部队、平岛部队。作战计划中“集结地与集结完成时间”一栏中明确记载为陈师庵、老张集、大兴庄、张官荡、凤谷村,集结完成时间为

缴获日军第17师团作战计划原件书影

“昭和十八年二月十二日”(即1943年2月12日)因此,关于碑记所涉日军部队番号确切结论----其主力系驻扎徐州的第17师团一部,师团长酒井康。而更为重要的是,这份新四军3师7旅缴获的日军作战计划资料还揭开并还原了一个历史真相,即:1943年春,侵华日军对我淮海盐阜根据地的“扫荡”、“清剿”应是一次战役级别的重大军事行动,其计划之周密,组织之严密,规模之浩大、行动之诡秘,及其主力第17师团装备之齐备、火力之凶猛、战斗力之强悍都绝非一般小规模战斗可比。

至此,笔者对李一氓撰书的刘老庄82烈士墓碑记有了一个较为清晰的认识。即:在抗日战争艰苦岁月中,其时其地战况复杂,因条件所限碑文出现部队番号之误是完全可以理解的。而我新四军刘老庄连82勇士英勇杀敌、壮烈殉国的英雄主义气概和铁军精神将永垂青史,彪炳千秋。

值得一提的是,现在刘老庄烈士陵园碑亭内的“八十二烈士碑”还保留着当年的历史原貌,还是氓公当年所书写的原碑碑文,其内容未作改动或重刻。2013年中共党史出版社新版《李一氓文集》收录该文时亦采用原碑文。我想,这是一种对历史的尊重,一种情怀,亦是对这一段历史的完整呈现和最好诠释。

王宏兵

一审:南宇墨 二审:陈晓波

三审:石明闯